작성자 : 펌 / 2014-11-06 08:22:06

1시간에 15명, 서울메트로 ‘무임승차족’ 활개…‘비상게이트’ 벨 누르면 역무원은 확인도 않고 문 열어

1시간에 15명, 서울메트로 ‘무임승차족’ 활개…‘비상게이트’ 벨 누르면 역무원은 확인도 않고 문 열어

머니투데이 | 남형도 기자 | 입력 2014.11.06 05:08

[1시간에 15명, 서울메트로 '무임승차족' 활개…'비상게이트' 벨 누르면 역무원은 확인도 않고 문 열어]

"여기로 들어가서 타면 돼. 이리로와."

지난 4일 오후 서울 지하철 2호선 시청역의 한 게이트. 40대 여성 승객 3명이 지하철 비상게이트 앞에 서더니 벨을 눌렀다. 비상게이트는 휠체어를 탄 장애인이나 유모차를 끄는 여성이 이용하는 통로지만, 여성 승객들은 해당사항이 없었다. 벨을 누르자 2초도 안되어 문이 열렸다. 여성들은 우르르 안으로 들어갔다.

↑ 4일 한 무임승차객이 지하철 비상게이트를 통해 무임승차를 시도하고 있다. /사진=남형도 기자

서울 지하철의 비상게이트가 '무임승차족'에 뻥 뚫려 있지만 서울메트로는 확인도 않고 열어주는 등 관리가 부실한 것으로 확인됐다. 적자의 주범인 무임승차는 제대로 못 막으면서 착실히 돈을 내고 타는 시민들에겐 최근 요금 인상까지 검토 중이라 논란이 예상된다.

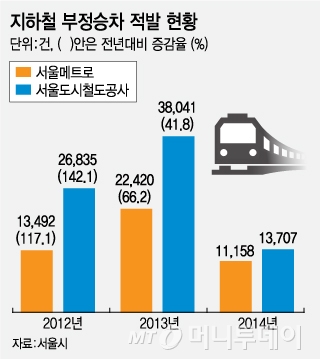

서울시에 따르면 서울메트로와 서울도시철도공사의 무임승차건수는 서울메트로가 2만2420건, 서울도시철도공사가 3만8401건으로 2012년 대비 각각 66.2%, 41.8%가 늘어 심각한 상황이다.

확인 결과 지하철 무임승차족의 주 통로는 '비상게이트'였다. 카드게이트 옆에 위치한 비상게이트는 휠체어를 탄 장애인이나 유모차를 끄는 승객을 위해 마련됐다. 비상게이트를 정상적으로 이용하려면 하단에 카드를 찍고 문을 밀고 나가면 된다. 하지만 지하철 무임승차족들은 '벨만 누르면 그냥 열어주는' 지하철 역무원의 부실 관리를 이용해 무사 통과하고 있었다.

↑ 4일 시청역에서 지하철 비상게이트를 통해 한 무임승차객이 무임승차를 시도하고 있다. /사진= 남형도 기자

이날 오후 3시부터 한 시간 동안 시청역의 게이트에 서서 지켜본 결과 총 15명이 이 같은 방식으로 무임승차를 하고 있었다. 벨을 누르면 역무원이 "무슨 일이십니까"하고 확인 후 열어줘야 하지만 그런 경우는 단 한 번도 없었다.

무임승차를 하는 승객들은 대부분 익숙한 듯 벨을 누르고 기다렸다 문이 열리면 통과 후 지하철을 타러 내려갔다. 모두 신체 건장한 승객들이었다. 혹시 화장실을 이용하는 승객인가 싶어 지켜봤지만 나오지 않고 승강장으로 내려갔다. 2호선 시청역은 양방향 지하철을 한 승강장에서 이용할 수 있기 때문에 방향을 잘못 탄 승객들도 아니었다.

유형도 다양했다. 한 여성 승객은 하나만 찍고 둘이 같이 들어갔다. 문을 열고 들어가는 걸 보며 다른 승객이 잽싸게 뒤따라 들어가는 경우도 있었다. 카드를 찍고 옆 게이트를 통과하던 외국인 부부 승객이 의아한 듯 이 광경을 바라봤다.

심지어 명동역은 비상게이트 무임승차를 위한 벨도 필요가 없었다. 아예 잠겨있지도 않았기 때문이다.

↑ 5일 명동역의 비상게이트. 아예 문이 잠겨 있지도 않다. /사진=남형도 기자

무임승차하는 승객 한 명을 뒤따라가서 비상게이트를 이용한 이유에 대해 물어봤다. 왜 묻냐고 손사래치며 대답 않던 남성 승객은 "그냥 벨을 누르면 열어주길래 비상게이트를 이용했다"고 답했다.

관리가 제대로 안되는 이유를 취재하기 위해 기자도 비상게이트로 들어갔지만 아무런 제지가 없었다. 역무실에서 비상게이트를 열어주는 직원은 잠을 자고 있었다. 취재를 시작하자 잠을 자던 직원은 그제야 "무슨 일이시냐"며 벨을 누르는 승객들에 묻기 시작했다.

서울메트로 관계자는 "통상 상가관리인과 직원, 화장실 이용승객이 비상게이트를 이용한다"며 "역직원이 부족해 관리에 어려움이 있다"고 말했다.

하지만 역무실에는 비상게이트를 잘 살펴볼 수 있는 모니터도 마련돼 있고, 벨을 누르면 전화로 담당 직원과 확인할 수 있는 시스템이 갖춰져 있었다. 실제 직원이 묻자 승객이 사정을 얘기해 꼭 필요한 경우만 통과할 수 있었다.

하루 뒤인 5일 시청역을 다시 찾아 해당 비상게이트를 지켜봤다. 한 젊은 남성 승객이 벨을 눌렀다. 아무 응답도 없이 문은 여전히 열렸다.

머니투데이 남형도기자 human@mt.co.kr